「売る」という感覚では生きていけないと思い、始めた店づくり

中川政七(以下、中川) 僕の場合、「中川政七商店」という会社が、家の商売としてもともとあって、16年前に家業に戻りました。当時、お茶道具が主流の商売をしていている一方で、社内で母親が生活雑貨的な商売を担当していて赤字だったので、まずはその部門を立て直すことから関わり始めていきました。

中川政七(なかがわ まさしち)株式会社 中川政七商店 代表取締役会長。1974年生まれ。京都大学法学部卒業後、2000年富士通株式会社入社。2002年に(株)中川政七商店に入社し、2008年に十三代社長に就任、2018年より会長を務める。日本初の工芸をベースにしたSPA業態を確立し、「日本の工芸を元気にする!」というビジョンのもと、業界特化型の経営コンサルティング事業を開始。初クライアントである長崎県波佐見町の陶磁器メーカー、有限会社マルヒロでは新ブランド「HASAMI」を立ち上げ空前の大ヒットとなる。2015年には、独自性のある戦略により高い収益性を維持している企業を表彰する「ポーター賞」を受賞。「カンブリア宮殿」「SWITCH」などテレビ出演のほか、経営者・デザイナー向けのセミナーや講演歴も多数。著書に『小さな会社の生きる道。』(CCCメディアハウス)、『経営とデザインの幸せな関係』(日経BP 社)、『日本の工芸を元気にする!』(東洋経済新報社)

前回までのお話はこちら

パネルディスカッション ①「工芸と工業の次」哲学者・鞍田崇 1/6

パネルディスカッション ①「工芸と工業の次」 塗師・赤木明登 2/6

写真左から:赤木明登さん・中川政七さん・鞍田崇さん

生活雑貨的な部門を立て直す過程で、僕は「このジャンルはお店を持たなきゃ」ということに思い至りました。それはなぜかというと、「売る」という感覚ではこの先、生きていけないんだろうなぁと。売ることよりもまずはお客さんに、ちゃんと知ってもらい好きになってもらうことが大事だと思ったんですね。

その状態をつくるには、単に物だけが並べられていても好きになってもらえない。だったら自分たちでお客さんに手渡しするところまで近づいていかないと、好きになってもらうことはないんだろうなぁと思ったんです。なので「お店をつくり、小売をやろう!」ということを決めて、お店づくりから始めていきました。

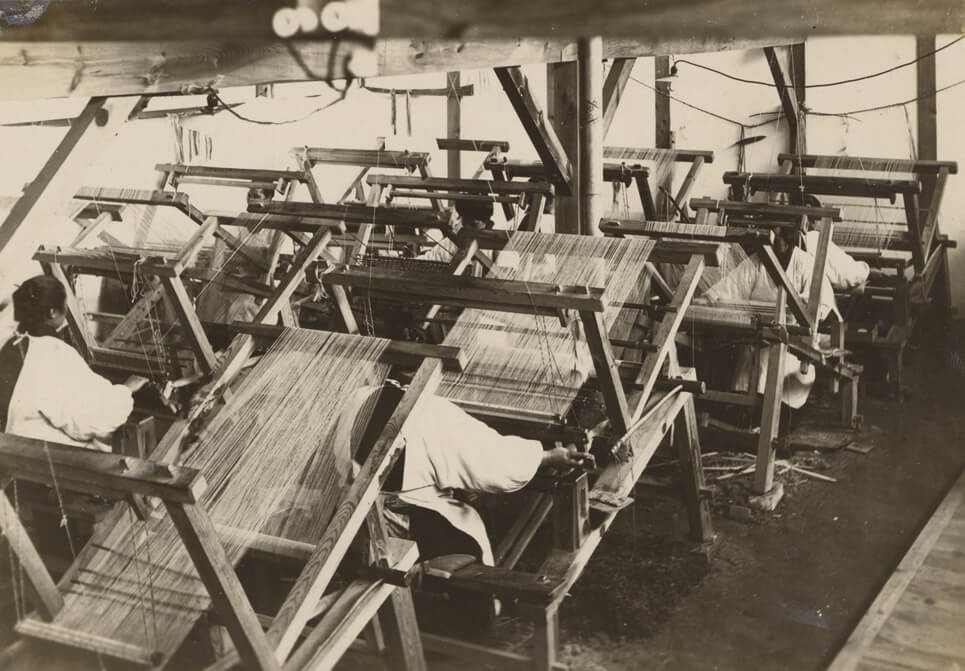

僕が「中川政七商店」に入った当時はまだ、ショールームと営業所兼のお店が奈良と東京に一軒ずつあったくらいだったんですね。それから16年かけて、全国に51店舗までお店を増やしながらやってきました。中川政七商店はもともと「奈良晒」と呼ばれる麻織物もやっていたので、「工芸」ということがまずは背景にありました。

写真提供:中川政七商店

さらに日本の工芸品を扱うお店を運営していく上で、「奈良晒」以外にもいろんな物づくりの工房やメーカーさんとお付き合いがありました。小さい工房から、大きな製造メーカーまで、何十何百という作り手さんたちが、この間にどんどん潰れていくという状況を目の当たりにしてきました。

「日本の工芸を元気にする!」をビジョンに掲げ、工芸メーカーの再生に着手

そうした状況が続いていく中で、「これはなんとかせなアカン」と本気で思うように。このままではいずれ自分たちの商売もできなくなるのではという危機感から、「日本の工芸を元気にする!」というビジョンを掲げて、長崎県波佐見町の陶磁器メーカー有限会社マルヒロの「HASAMI」をきっかけに、工芸メーカの再生のお手伝いを行い始めました。

長崎県波佐見町の陶磁器メーカー、有限会社マルヒロの「HASAMI」を手がける|写真提供:中川政七商店

そうしたコンサルティング活動の延長から、昨年「日本工芸産地協会」を発足し、いまに至るというところなんですね。で、いまお二方のお話を聞きながら「難しいなぁ」と思ったのは、なんというか僕はそもそも、世の中の大きな流れとかっていうことに、興味がないというか。

もちろんそれを事実として捉えてはいるんですけど、とはいえ僕らはやっぱり、土地であったり製造背景であったりというものを持っているので、明日から全然違う商売に変えることはできないんです。自分たちがどうあるか、どうあるべきかということだけをずっと積み重ねてここまで来ているので、先ほどのお話のように客観的に時代を見るというか、「工芸と工業の次」とかって言われると、いちばん難しくなってくる。

その中で、「じゃあ僕らはなにを考えてやって来ているのか?」というと、環境にいかに寄与するかということだけを考えてやって来ているのかなと思います。

「日本の工芸」は、産地出荷額で見ていくと、ピーク時の90年代前半の5,400億円をピークに、いまは5分の1以下なんですね。そういう環境の中で、物を作り続けて生きていくためにはどうしたらいいのか。その方法を模索する中で、僕らはいまのカタチにたどり着いたんですね。

安心→憧れ→共感 。「物」に求める価値の移り変わり

で、そこには当然お客さんがいるわけです。いまの時代に、「お客さんがどういうことを考えながら物を買っているのか」。そういう観点から時代の流れを見てみると、戦後、物のなかった時代は「安心安全」みたいなことが求められた時代なんだろうなと思います。

その当時、街に売っている物を買って来ても、品質に問題のある物も割と多くて、機能を満たせない。そういう時代の象徴は「百貨店の紙袋」だったと思うんです。でも、そこからだんだんと物が良くなってきて、心配しなくても品質が良くなったときに来た次の流れが、「憧れ」みたいなものだったと思うんです。

まぁ、ヨーロッパの「ラグジュアリーブランド」であったりとか、あるいは「カリスマ店員」みたいなこともその象徴だったのかもしれないんですけど。そんな時代も一段落して、いまの時代は「共感」ということなんだと思うんです。

◆消費者が「物」に求める価値の変遷と象徴

安心の時代(1950年代~):「百貨店の紙袋」

憧れの時代(1970年代~):「ラグジュアリーブランド」「カリスマ店員」

共感の時代(2000年代~):「物」+ ?

消費者のニーズが、「安心→憧れ→共感」と変化する中で、安心というのはある意味「機能」のことなので、「物そのもの」への価値を求めていたと思います。次に、憧れというのも、どちらかというと見た感じの「物」で語れるところ。

でも、「共感って、物だけで本当に生まれるのかなぁ?」と思うと、なかなか難しいような気もするんですよね。

要は、そういう消費者の価値観の変遷を経た結果、いまは「物そのもの」だけじゃなくて、物だけでは語りきれないところまで届けなきゃいけない時代になって来ているんじゃないかと思うんです。それは、僕が普段呼ばれて喋るようなビジネスっぽい席では、「ブランディング」という言い方をしちゃうんですけど、「ブランディング」って言葉を使ってしまうと、なんか違う色合いがついてしまう。

言葉にすることの大切さ

中川 今回、赤木さんとこうしてご一緒させていただき、たいへん嬉しいです。実は偶然にも、僕ら、赤木さんの独立当時に出会っているんですよね。

赤木明登(以下、赤木) そうそう、独立したばかりの1994年。2回目の展覧会の時ですね。

中川 赤木さんのデビュー間もない頃、うちの母親がやっていた「遊中川」というギャラリーで、個展をされた。僕はちょうど大学に入った年で、たまたま実家に帰ったところ父母に誘われて、個展のために在廊中の赤木さんと「ご飯に行こう」と誘われて、一緒にご飯に行かせてもらいました。

僕が赤木さんを、帰りに車で駅まで送って行くことになりました。すると途中で、「チョット止めてくれ」と言って、すぐさま川の方に行って…。その印象が鮮明過ぎて、「赤木さん=飲んだくれのおっちゃん」というイメージからまずスタートするんです(笑)。

赤木 そんなこと、ありましたっけね(笑)。

中川 それから後々、僕もこういう世界で仕事をするようになったので、赤木さんという存在を意識するようになって。今回、改めてご一緒にお話をさせていただくことになったこともあり、最近出された著書『二十一世紀民藝』も読ませていただきました。

僕も工芸に関わる世界にいるから当然、柳宗悦*1の本は手には取るんですけど、実は最後まで読めたことがなくてですね。難しいじゃないですか。でも今回、赤木さんの本を読みながら、『二十一世紀民藝』は最後までちゃんと読めたんですよ。

*1)柳宗悦(やなぎ むねよし):日本を代表する思想家(1889年3月21日 – 1961年5月3日)。「そうえつ」の呼び名でも親しまれる。1910年、文芸雑誌『白樺』の創刊に参加。1925年、民衆的工芸品の美を称揚するために「民藝」の新語を作り、民藝運動を本格的に始動。1936年、目黒区駒場に「日本民藝館」を開設し、初代館長に就任。

で、赤木さんの本を読みながら、柳が言わんとしていることをだいぶ理解できたなぁと感覚的には思うんですけど、それでもまだ自分の言葉で言えるようなところまでは全然いたらないんです。赤木さんが本の中で「言葉にすることの大切さ」ということを書かれていて、それはさっきの「共感」にもつながると思うんですよね。

いまは、「物だけという時代じゃなくなっている」という感覚はすごくあって、そこになんか言葉、つまりコミュニケーションみたいなところまでいかないと、なんとも生きていけない時代になっているんだなぁって。まぁ1メーカーを経営する立場で感じてきたことという風に思います。

→[パネルディスカッション① 「工芸と工業の次」ディスカッション 4/6 ] 近日、公開予定です。

パネルディスカッション① 「工芸と工業の次」哲学者・鞍田崇 1/6

パネルディスカッション ①「工芸と工業の次」 塗師・赤木明登 2/6

メインビジュアル:中川政七商店

写真提供:さんち編集部

テキスト編集:中條美咲

メニュー

メニュー