土地とのつながりを求めて

赤木 先ほどの「土地とのつながり」の問題なんですけど、具体的に僕らは土地の中にもう一回戻って行くことはできないわけじゃないですか。柳宗悦*1さんが集めた収集物、要するに民藝館に展示されているような物というのは、人がまだ土地の中に埋め込まれていたように生きていた時代。

*1)柳宗悦(やなぎ むねよし):日本を代表する思想家(1889年3月21日 – 1961年5月3日)。「そうえつ」の呼び名でも親しまれる。1910年、文芸雑誌『白樺』の創刊に参加。1925年、民衆的工芸品の美を称揚するために「民藝」の新語を作り、民藝運動を本格的に始動。1936年、目黒区駒場に「日本民藝館」を開設し、初代館長に就任。

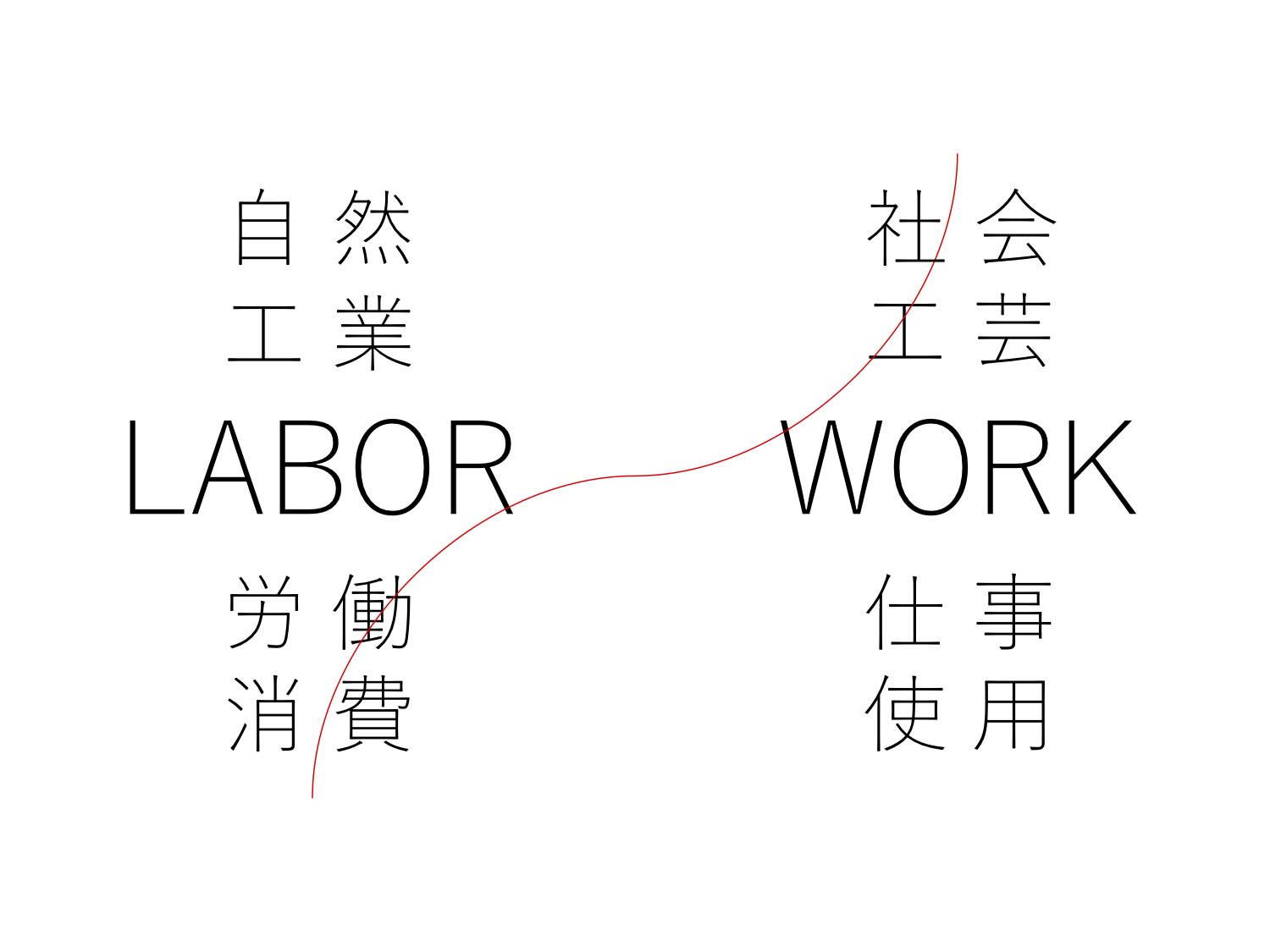

要するに近代化されて工業が始まる前。その後、産業革命によって工業製品が大量に作られていくと同時に、人は土地から引き剥がされて、いまにつながる。「労働」と「仕事」の話が先ほど、鞍田さんからありましたけれど、産業革命以前、「仕事」として誇りを持っていた工人たちの多くは、労働者に変わっていくわけですよね。

前回までのお話はこちら

パネルディスカッション① 「工芸と工業の次」哲学者・鞍田崇 1/6

パネルディスカッション ①「工芸と工業の次」 塗師・赤木明登 2/6

パネルディスカッション ①「工芸と工業の次」中川政七商店 代表取締役会長・中川政七 3/6

パネルディスカッション① 「工芸と工業の次」ディスカッション 4/6

スライド提供:鞍田崇さん

赤木 で、僕らはもう完全に、土地から引き剥がされているんですけど、やはり、土地をどこかで求めている。柳はその土地の向こうに自然を見ていたと思うんですけれど、僕らは土地には戻れない。でも、いまの時代もクラウドみたいな象徴的な土地の場所がどこかにあって。そういう場所とつながっていくような抽象的なイメージを、僕は持っています。

ただ、工芸の現場において、それはやっぱり具体的な土地ですよね。輪島だったら、輪島の土を使い、輪島の木を使い──。というようなことを、工芸の現場に限らず、リアルな土地とは結びつかないとしても、それぞれに体験しながら、土地的なクラウドにつながるみたいなイメージのことってなにかできないですかね。

左から:赤木明登さん・中川政七さん・鞍田崇さん

鞍田 うーん、「クラウド的な土地」かあ。ちょっとイメージしづらい部分もあるんですが、わからなくもないです。なんといっても、中川さんからもありましたが、いまここで話題にしていることって、なかなか言葉にしづらい部分に入り込んでもいますし。

僕なりに理解したところでいえば、やはり「共感」に関わることなのかなと思いました。とりわけ、共感が生まれる基盤とか場、あるいはきっかけ。中川さんのお話を受けて、先に赤木さんから「何についての共感か」という問いかけがありましたよね。いまのクラウド云々はそこに関わるご指摘じゃないでしょうか。共感だけが宙に浮いたように、いきなり生じることはないと思うんです。そこには具体的なきっかけがあるはず。土地や自然が担ったのは、そういう役割でもあったんでしょう。また、先ほどは、物ではなく共感というお話ではありましたが、「物」の存在も共感の基盤となるでしょう。「物」がそこにあるからこそ、感情がワッと触発される。ただ、僕らはすでに自然も土地も、場合によっては物からも遊離した時代を生きているわけで、そんな中で共感は何に根ざすのか。

先ほど中川さんからご紹介のあった「アート」の話に戻ってもいいですか。端的に具体的に言葉で説明できたり、統計的・数字的に示すことができるような情報だけではなくって、言語化しづらいんだけど、「なんかいいよね」という感覚を大事にしようってことは、経営に関してだけでなく、いま社会一般に問われていることかと思うんです。その点、もう少しお話伺えたらなぁと。

中川 「なんかいいよね」が伝わって共感が生まれる。その「伝わる」ところというのは、受け手側の感覚的、直感的な感度なんだろうなぁと思います。で、たぶん、人の直感や感じる力って、本来はとんでもなくすごいんだろうなぁと思うんですよね。それはAIが発達してきても未だに追いつけてきていないほど。ただ一方で、その「感覚」というのが、失われつつあるかもしれないことと、土地性がなくなっていることというのは、なにかつながっているのかなぁと、話を聞きながら思いました。

鞍田 ある種、土地や自然に根ざした、野生の本能みたいな部分もあるもんね。

中川 そうですね。

鞍田 瞬時に、ワッと反応しちゃう。反射的に。

中川 全然話が違うんですけど、奈良の国立公園の中に平城京旧跡に遣唐使舟の復元が置いてあるんですね。ほんとに小さな木造の舟なんです。それをみて、僕は「よぉあんな舟で中国まで行ったなぁ」と驚きました。もちろん何回も失敗したんだろうけど、何分の一かの確率で唐まで行けているわけじゃないですか。当時は天気予報もレーダーもないわけなので、頼れるのは人の感覚しかないんですよね。

天気を読むとか、波を読むとか。それだけで成し遂げたわけじゃないですか。だからほんとうに、当時の人の感覚に比べて、いまの僕らの感覚は、圧倒的に劣ってるんじゃないかという気がします。なので、赤木さんの仰る土地性ということと、人の感覚を取り戻すことっていうのは、僕はリンクしているような気がしたんですね。

素材という自然と向き合うこと

赤木 僕らは自然からもすでに遠い存在だと思うんですね。でもやっぱり、工芸の素材はすべて自然の中からやってくるので、工芸的な物を通して、遠い存在であるはずの自然を感じることはできるんですよね。一番それを感じられるのは、作り手本人。作り手本人が素材という自然と向き合わない限りには物づくりはできないんで。そこの自然と出会っていく感覚が重要だと思います。

それと、今日のテーマが「工芸と工業の次」なので、工業との関わりについてのお話をしたいと思います。

僕の友人で、金沢で金属のカトラリーを作っている竹俣勇壱*2くんという作家さんがいるんですけれど。彼がいま、工芸的なカトラリーづくりのトップランナーだと僕は思うんですね。生活工芸が盛んになったときに、彼らが作っている焼き物の器に合うような手作りのスプーンがないというのが最初のきっかけでした。

*2)竹俣勇壱(たけまた ゆういち):1975年、金沢生まれ。彫金師 。2002年独立、アトリエ兼ショップ「anonymousrhythm」オープン。2007年、ジュエリーに加え生活道具の製作を始める。2011年、金沢東山に「sayuu」オープン

写真提供:竹俣勇壱さん

赤木 時代的にもすでに工業製品しか手に入らない状況の中で、竹俣くんが手作りのスプーンを作り始めたら、何万本も注文が来てしまった。それではいくら自分で叩いても追いつかないから、「じゃあ新潟県の燕三条へ行って、機械で作れないか」と思い訪ねたそうです。

彼は始め、工程の一部を工業化することに対してすごく罪悪感を持ったそうです。でも、燕三条の仕事場へ行って職人さんと話をしていると、機械を使っているけれど、職人さんのマインドは自分たちと殆ど一緒ということが伝わってくる。酒を飲んで一緒に話をしていると、「今日のここのカットはいいよね」とか「お前の磨き、ここがすごいんだよな」とかいう話を延々としてる。

機械といっても使っている道具が大きいだけで、「この人たちとは一緒に仕事がしたいな」と思ったそうです。せっかく燕三条の職人さんと一緒に仕事をするのであれば、「自分の手で作ったものをただ移し替えるのでなくて、機械でしかできないカトラリーを作りたい」と竹俣くんは思ったそうです。世の中に出回っている多くのカトラリーは、コストの管理によって作られているもの。肢の方が重くて先を伸ばして作る薄っぺらい感じじゃない、機械でしかできないものを作ろうと。彼はそういうカトラリーを2、3年前から作り始めたところ、それが世界中に売れていき、また何万本という注文が舞い込んできて、えらいお金も儲かっているらしいです(笑)。

新潟県の燕三条というのは、もともと和釘や煙管(キセル)を作る産地だったそうです。明治時代以降、カトラリーを作り始めるんですけど、たまたまヨーロッパから洋食が入ってきて、国内でカトラリーの生産拠点が必要になったときに、「そのくらいの大きさだったら和釘と煙管を作っている燕三条なんかどう?」という程度でカトラリーの生産が始まったらしいです。でも、竹俣くんが作っているカトラリーは、いまは燕三条でしか作れないカトラリーになっていて、出来上がる「物」からは、やっぱり煙管と和釘の匂いがするんですね。

そこにたくさんの人が反応をしていると僕は思っています。その燕三条でしかできない機械生産の物、そういう物ができるんだなと思ったときに、工業製品の伸びしろというか、まだまだ可能性はあるのかなという風に思いました。

中川 手で作ることが「工芸」ではあるんですけど、でも機械で作るというのも混ざっていくんだろうなと僕は思うんですね。で、たぶん工芸もこれまで、時代時代の変化はしていて。平安時代にできなかったことが江戸時代にはできるようになって、その技術を取り込みながら作り方も変わってきているんだろうなと思うので、工芸と工業が融合していくというのも、一つの道なんだろうなぁと思います。

実際に、僕はいろんな産地に行きますけど、手加工でしかできない部分と、機械を取り入れた部分が混ざりっていて、面白いなと思う現場はあるんですよね。前半はベルトコンベア式に回っていて割と工業化された物づくりだなぁと思っていたら、最後の工程だけ職人さんがいて手加工が入って、「なんでここだけ唐突に?」って思うけど、でもそれを聞いたら「この部分も機械化しようと思ったけどうまく行かなかった。人でしかできないからここは人なんだ」という答えがあって、それも非常に合理的な判断として混ざり合っている。そうした現場を見て、僕はすごく美しい姿だなぁと思ったんですよね。

写真提供:中川政七商店

鞍田 なんかね、「民藝」の柳宗悦のもとで書生をしていた鈴木繁男*3さんがよく仰ってたらしいんですけど、民藝はどういう人たちに光を当てたかという喩え話を思い出しました。

*3)鈴木繁男(すずき しげお):1914-2003年。漆工芸作家。民藝運動家。柳宗悦の唯一の弟子とされ、柳らが刊行した雑誌「工藝」の表紙を漆絵で製作したことで知られる

鈴木さん曰く、「世の中にはカゴに乗る人と、カゴを担ぐ人がいる」と。昔の江戸時代に使われていた移動用の「籠」のことです。世の中には、籠に乗っている偉い人たちがいる。一方で、その人たちを支えている、籠を担いでいる人たちもいるわけです。でも実は、それですべてじゃない。「その籠を担ぐ人の草鞋を編んでる人もいる」と。

情景として見えているのは、籠に乗る人と籠を担いでいる人だけなんだけれど、その場に人として姿を見せない、彼らの足元の草鞋を編んでる人がいる。民藝っていうのは、この草鞋を編むような人たちに、「あなたたちのやっていることは本当にすごいんだ」と光を当てた。もう亡くなられましたが、ずいぶん前に、鎌倉のもやい工藝の久野恵一*4さんから、そんなエピソードを聞いたことがありました。久野さんは鈴木さんの薫陶を受けた方で、手仕事フォーラムを主宰されてもいました。

*4)久野恵一(くのけいいち)1947-2015年。元手仕事フォーラム代表、もやい工藝店主。武蔵野美術大学在学中に民俗学者・宮本常一に師事。大学卒業後、仲間5人と「もやい工藝」をはじめその後独立。2002年に「手仕事フォーラム」の発起人となる。2015年逝去。

民藝運動草創期は、草鞋はまだまだリアルな存在でもあったでしょう。いうまでもなく、ここで草鞋を編む人と目されているのは、おなじくリアルな存在だった、手仕事の担い手たちです。だから、いまも手仕事に光を当てなきゃということが言いたいんじゃないんです。お二人のお話を聞きながら、現代社会の中でもまた、僕らの足元にあるものを作っている人たちにちゃんと光を当てなきゃいけないんじゃないかと、あらためて考えさせられて。手仕事、工芸、工業の違いを超えて。

であればこそ、民藝の後の時代、つまり工芸と工業の次の時代を生きる僕らは、この時代の足元を支えている人たちに向けて、きちんとそこに光をあてる言葉、たとえば「民藝」に代わる言葉を紡ぎ出すこと、少なくとも現代の「共感」を言葉にしていくことが必要なのではないかと思いました。

中川 柳さんの「工芸的なるもの」という話の中に、車掌の呼び出しの声とか、茶道のお点前とか、ここにもすごく工芸的なものが宿ると書かれていたんですね。たぶんそれの意味するところは、当たり前のことを当たり前のようにきちんと繰り返しできることの価値、みたいなことを仰っているのではないかな思ったんです。

いま鞍田さんがお話された「草鞋」というのはそもそも、フォーカスが当たるところではないから、見落とされるところ。それは、当たり前のことを当たり前にやっている日常に対して価値を見出すというお話なのかなぁと思いました。では、なぜいま「民藝」が注目されているのか。そこで一つ思い当たるのが、『君はどう生きるか』という本がすごくブームで、漫画にもなっていますよね。

あの本には「当たり前にあるけど、実は誰かが作っていて、誰かが運んでいる。そうした背景を想像しなさいよ」というようなことが書かれていたりするじゃないですか。だからいま、あらゆる背景に対する感覚がどんどん鈍くなっている中で、どれもこれも当たり前に、どこかからポッと出てきたのように僕たちは使ってしまうけれど、でも実は「これを作るにはそういうことがあるんだ」という想像力であり、それを感知する感覚が衰えているからこそ、そこに対する警鐘としての「民藝」だったり、「物づくり」への共感の流れなのかもしれないなぁという風に思いました。

鞍田 まさに仰ってくださった通りだと思います。一方で、いまの人たちって、物ができる背景や過程に対する情報があると、その面白さをグワーッと吸収する渇きもあるわけですよね。

中川 そうですよね。そういうことを普段感じていないから、一度キャッチしたらすごく感じるわけです。それで興味を持ってグッと入り込んでいく。だから産地にも人がやってくるということがいま起こっているんだと思います。

◆登壇者プロフィール

赤木 明登(あかぎ あきと) 塗師。1962年岡山県生まれ。中央大学文学部哲学科を卒業後、編集者を経て1988年に輪島へ。輪島塗の下地職人・岡本進さんのもとで修行後、1994年に独立。現代の暮らしに息づく生活漆器「ぬりもの」の世界を切り拓く。1997年にドイツ国立美術館「日本の現代塗り物十二人」展、2000年に東京国立近代美術館「うつわをみる暮らしに息づく工芸」展、2000年に東京国立近代美術館「うつわをみる暮らしに息づく工芸」展、2010年に岡山県立美術館「岡山 美の回廊」展、2012年にオーストリア国立応用美術館『もの─質実と簡素』展に出品。著書に『二十一世紀民藝』(美術出版社)、『美しいもの』『美しいこと』『名前のない道』(ともに新潮社)、『漆塗物物語』(文藝春秋)、共著に『毎日つかう漆のうつわ』、(新潮社)『形の素』(美術出版社)、『うつわを巡る旅』(講談社)など。

中川政七(なかがわ まさしち) 株式会社 中川政七商店 代表取締役会長。1974年生まれ。京都大学法学部卒業後、2000年富士通株式会社入社。2002年に(株)中川政七商店に入社し、2008年に十三代社長に就任、2018年より会長を務める。日本初の工芸をベースにしたSPA業態を確立し、「日本の工芸を元気にする!」というビジョンのもと、業界特化型の経営コンサルティング事業を開始。初クライアントである長崎県波佐見町の陶磁器メーカー、有限会社マルヒロでは新ブランド「HASAMI」を立ち上げ空前の大ヒットとなる。2015年には、独自性のある戦略により高い収益性を維持している企業を表彰する「ポーター賞」を受賞。「カンブリア宮殿」「SWITCH」などテレビ出演のほか、経営者・デザイナー向けのセミナーや講演歴も多数。著書に『小さな会社の生きる道。』(CCCメディアハウス)、『経営とデザインの幸せな関係』(日経BP 社)、『日本の工芸を元気にする!』(東洋経済新報社)

鞍田 崇(くらた たかし)哲学者。1970年兵庫県生まれ。京都大学文学部哲学科卒業、同大学院人間・環境学研究科修了。博士(人間・環境学)。専門は哲学・環境人文学。総合地球環境学研究所(地球研)を経て、2014年より、明治大学理工学部准教授。近年は、ローカルスタンダードとインティマシーという視点から、工芸・建築・デザイン・農業・民俗など様々なジャンルを手がかりとして、現代社会の思想状況を問う。著作に『BETWEEN THE LIGHT AND DARKNESS 光と闇のはざまに』(共著、Book B 2017)、『フードスケープ 私たちは食べものでできている』(共著、アノニマ・スタジオ 2016)、『知らない町の、家族に還る。』(共著、兵庫県丹波県民局 2016)『民藝のインティマシー 「いとおしさ」をデザインする』(明治大学出版会 2015)など。民藝「案内人」としてNHK-Eテレ「趣味どきっ!私の好きな民藝」に出演(2018年放送)。http://takashikurata.com/

→[パネルディスカッション① 「工芸と工業の次」ディスカッション 6/6 完 ] 近日、公開予定です。

パネルディスカッション① 「工芸と工業の次」哲学者・鞍田崇 1/6

パネルディスカッション①「工芸と工業の次」塗師・赤木明登 2/6

パネルディスカッション ①「工芸と工業の次」中川政七商店 代表取締役会長・中川政七 3/6

パネルディスカッション① 「工芸と工業の次」ディスカッション 4/6

写真:さんち編集部

メインビジュアル・テキスト編集:中條 美咲

メニュー

メニュー